作者:黄复彩 编辑:穆穆

冰天雪地,大雪封山,山道上只有他一个人在艰难地行走。

天寒地冻的时节来到九华山,他不是来朝圣的,彼时他也不信佛,他是来寻找母亲的。

深一脚、浅一脚,他在九华山的山道和寺院间留下一串串脚印。进山时还是尘世间一位懵懂的寻母青年,出山时已是出离世俗的藏学法师。

一

还在幼年的时候,他的母亲即离开了家。

直到很久后,他才知道,母亲在安徽的九华山出家了,成为一个尼姑。

没有哪一个儿子不思念母亲,无数个夜晚,对母亲的思念,像锥子一样刺痛着他的心。这一年,他终于放下书本,踏上寻找母亲的道路。

那年冬季,虽然公路已经开通,但是大雪封山,他只能徒步走在古老的山路上。

他走过一天门,走过定心石,走过龙池,远处山崖上,百岁宫古老的城堡式建筑像是矗立于云天之上,这使他在行走的疲劳中猛然意识到,这就是九华山了。

九华山有九十九座寺庙,他不知道母亲在哪座寺庙。他一座座寺庙地寻找,一处处地打听,终于在延寿堂找到了母亲。

母子见面完全没有预料中的惊喜和激动。眼前那穿着厚重僧袍的母亲让他有一种陌生和隔膜。后来他回忆说,当时母亲裸露着手臂,在冰冷的水池里洗着一堆老尼们的衣服,粗糙的手背上有一道道冻裂的口子。延寿堂是一所临时安养院,母亲在那里负责照顾两位病重的老尼。母子俩对视着,母亲问,你怎么来了?

他终于止不住泪水,说,我到处找你,你跟我一起回家吧。

母亲说,我出家了,出家是不认家的。

他说,你为什么要在这里?为什么要做这些又脏又累的事情?

母亲说,我在做功德,我在消除自己的业障。

他不明白母亲有什么业障,当然也不明白母亲在做什么功德,他只能在内心为母亲伤悲。

母子俩僵持了几天,最后妥协的是儿子。他想起母亲曾抱怨说,养你们这些儿子真没用,一点都不会照顾父母。他决定在山上住下来,不为别的,只为照顾年迈的母亲。趁着这段时间,他在山上走了一圈,他开始理解母亲所说的“功德”以及所谓“业障”,他也开始明白,佛教并不神秘,就像他在一座寺庙的五观堂所看到的偈子:今日示尔修道法,即在吃饭穿衣间,一言说破无别事,饥业吃食困来眠。当然,佛法,也在母亲裸露的手臂上那一道道冻裂的伤口上。

不久,母亲的“工作”又有变动,她被派去看守塔院,那是安放僧人灵骨的所在。说白了,母亲现在的身份是一个守墓人。母亲在塔院外搭了一间简易的草棚子,他则在祖师塔之间安放了一张床。这天夜里,母亲将一支蜡烛放在他的床头,说,你不要怕,祖师们会保佑你的。然而他不能不怕,他知道,在他的床下,有成百上千尊灵骨,他们为之相伴的,是成百上千个死去的灵魂。夜渐渐地黑了,这远离市井的塔院除了他和母亲,只有无边的黑暗了。第二天清晨,他在母亲的大悲心经中醒来,看着照射到塔院内的太阳,他知道,往后的日子会慢慢好起来。

这一天,来了一位女记者,目睹母子俩的生活场景,天真的女孩子流下感伤的泪水。然而他不再为这种泪水而感动。女记者在她的手记中写道:“目睹如此场景,我不能不流下泪水……”很多年后,女记者再次来到她曾经流泪的地方,她说自己看到那里开出一片白色的小花。

二

第二年春天,母亲说,你不打算回家了吗?

他说,除非你跟我一起回家。

母亲说,看来你不想再回去了,那我给你介绍一位老修行,你跟着他,会学到很多东西的。

母亲带着他走出塔院。母子俩穿过一道道溪水,越过一座座山岗,来到几栋破旧的建筑前,其中的一栋建筑门楣上墨笔写着“西竺庵”。西竺庵四周是一片菜地,一个老和尚正在菜地里忙碌着。

正是在西竺庵,我与这位后来的藏学法师第一次相识了。

那一次我应清定上师的邀请,来甘露寺做短期讲学。那个周末,我与同事登上甘露寺对面的西竺山,在西竺庵的那片菜地里发现了这一老一少。当时,那个叫云林的老和尚正在给一片菜地浇肥,在他不远处的山坡上,一个年轻人躺在草丛中,当时的他一脸阴郁。他似乎并不情愿满足我们对他的好奇心,我们的对话简短而匆促,老和尚不知喊了一句什么,他趁机起身离去。

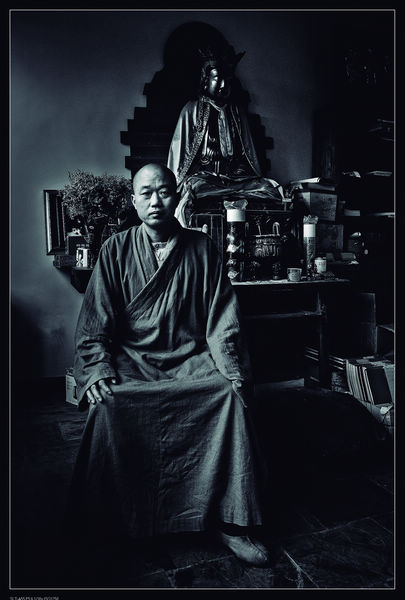

直到一年后,九华山佛学院开学,我再次被院长仁德大和尚聘为客座,在教室的一隅,一个熟悉的面孔引起我的注意,终于想起,他就是一年前我在西竺庵见到的青年。不知何时他出家了,现在,我知道他名“藏学”。我很想问他,你的剃度师是那位老和尚吗?他怎么会给你起了这样一个名字?就像我刚认识他时一样,他仍是寡言的,只是,那依然清瘦的脸庞上多了些许亮色。

许多年后,我读到他《转眼看世间》,那里的文字助我诠释了他在西竺庵的那段生活:“白日里,老修行在菜园里劳动……菜园里的瓜果长得诱人,小沙弥不怕太阳晒,也不怕风雨狂,每日里他都要跑到园里去看黄瓜是不是跟昨天一个样,要么在南瓜上刻上‘像冬瓜一样快活’的字样,字迹欢快又流畅。趁老修行不在,将不知是哪一年留下的几缸臭菜全倒掉,老修行如果回来问起,就斩钉截铁地回答:‘不知道!就是不知道!’语气坚定得像刘胡兰……”

禅宗是不立文字的,禅宗反对一切文字包括语言上的说教。如果有“教”,那就是担水种菜,就是洗钵喝茶,是生活中一切细枝末节。透过这些被他记录下来的文字,我不仅了解了他在西竺庵的那段生活,也知道了他后来性格形成的一鳞半爪。

老修行所有的修行似乎就是这些菜地,他种着这些菜,自己吃不了,就送到对面甘露寺里,或者就腌起来,等到来年再吃。他说,他当时心里其实乱得很,他跟着老和尚,在这座破旧的小庙里学着做一个农夫,背诵着老和尚给他的功课,他知道,这一切都是为了母亲,虽然他不能总与母亲见面,但他觉得,他与母亲的心,已经贴得很近了。

他到甘露寺读书的这一年底,云林老和尚圆寂了,母亲离开塔院,住进了西竺庵,母子俩离得更近了。偶尔,母亲会来甘露寺看他。就像当初的云林老和尚一样,母亲把吃不完的菜送到甘露寺来。他叫母亲“亲师父”,母亲则叫他“藏学法师”。每逢周末,他会去西竺庵看望母亲。母亲就从菜地里拔几茎萝卜,铲几棵青菜,母子俩一个灶上,一个灶下,灶火红红的,映着母子俩热热的脸。话虽然是有一搭没一搭的,但他觉得,没有比这更温馨的场景了。

三

越是在问佛的道路上走得越深,他越是感到亲情的可贵。当年走出宫城的佛陀并非是对亲情的舍弃,而是对亲情至上的大爱。佛所关注的,是全人类,及至所有众生的亲情与大爱。地藏菩萨为了众生的解脱,宁可化身千百亿,甚至甘受地狱之苦,这样的亲,这样的情,难道不足以感天动地吗?他认为,他是一个僧人,更是一个有血有肉的人子,他没有必要把自己打扮成一个不食人间烟火的殉道者。

两年之后,他与延续、妙敏、果卓、宽容等法师一起被留校任教。这期间, 他先后随仁德大和尚出访新加坡、日本、韩国、加拿大等国。在很多人眼里,仁德大和尚是一位高僧,一位神圣如佛的长者,而在他眼里,大和尚是一位尊者,也是一位长者,他关怀着别人,也同样需要别人关怀,如此而已。那些日子里,他写了一篇又一篇文字,这些至真至纯的文字分别发表在《散文》月刊以及《美文》《天涯》《北京文学》《佛教文化》等刊物中,这些文字后来被多家出版社结集出版,书名为《转眼看世间》。在《转眼看世间》中,人们看到一个真实、幽默、甚至搞笑的藏学法师;他有些尖刻,敢于直言,甚至有点另类。他反对人们把僧人当作不食人间烟火的圣人,反对一切做作和虚伪。人们说,读了藏学法师的书,感觉他不“装”,感觉他就是一个平常的人,一个我们家里的兄弟,一个没有任何架子的师长。他在《转眼看世间》自序中说,他的写作, 是受了我的影响。但我在读他的散文时受到的心灵震撼是非同小可的。其中有一篇写他到西安时, 刚下火车, 就被一个热情的居士相中了, 这位居士不仅抢着替他背了行李,还一路保护着他,在公共汽车上,这位居士甚至拦住拥挤的乘客,生怕人们碰到了他。居士的热情,让他难受,让他尴尬。那一刻,他多么想对这位居士说,放过我吧,我只是一个平常的人,我不需要这样的尊敬。

2 0 0 2 年初, 法师的母亲圣参师太病了, 他把母亲送到我居住城市的一家医院,并委托我说:“九华山佛学院正处在十分关键的时刻,我无法抽出身子来照顾老师太,就拜托您了。”老师太在那家医院住了半个多月,病情有所减轻,她急着西竺庵的那片菜地,急着西竺庵紧锁着的大门,吵着出院了。然而不久,老师太病情加重,藏学法师不得不把母亲接到甘露寺,辟出一间旧屋,每天送汤问水,服侍在母亲的病榻旁。俗家的姐姐来看望母亲,见母亲住在这样又旧又黑的屋子里,很是不悦,但老人家却护着小儿子,说:“按照佛戒,僧尼不可同寺,但我是他亲师父,他已经破例了啊。”

母亲说,当初我只说养个儿子有什么用,一点也不会照顾老人,现在才知道,我错怪他了。“人说久病床上无孝子,可他为了我而出家,为了我而放弃了太多太多的东西,他才是真正的孝子。”

这一年六月,老师太正念往生,他将母亲的灵骨一直放在自己的床头。他贴着母亲的灵骨, 感觉母亲的眼睛一直在看着他,看着他读经,看着他写作,看着他进入睡梦之中,他和母亲,仍然在一起。这一年年底,他拒绝了家人要给老师太打一尊舍利塔的要求,却突然作出一个决定,将母亲的灵骨撒进了黄山太平湖。他说,这也是母亲的遗愿。他是一个不善言谈的人,母亲往生后,他的话更少了。那一次我去看他,我们围绕着行孝的话题聊了很多,很久,他说:“我来九华山,说是为照顾老师太的,可这么多年,我究竟照顾了她什么?”第一次,我从他的眼里看到隐忍的泪水。可我知道,他已经做了很多很多了。比起他来,我们都是不合格的儿子。

版权声明:本网站所载文章、图片,版权均属《佛教文化》杂志,未经授权,任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与(0510-82760303)联系;经许可后转载务必请注明出处,违者本网将依法追究。